- 活躍している女性のどんな具体的事例があるのか

- 成功事例が輩出されている理由は何なのか

- 組織として女性を採用・登用する「しくみ(インフラ)」が、どうビルトインされているのか

- 女性は何が男性と違って、そういった「しくみ」導入が企業に必要なのか、等

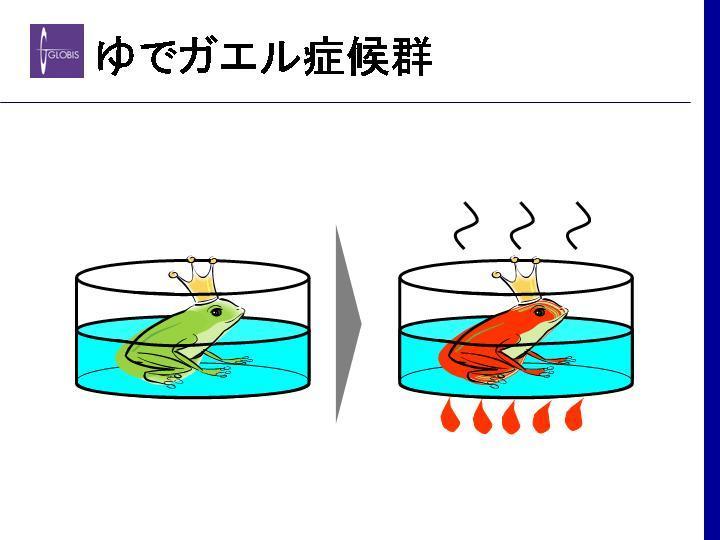

このカエルはそれにチナンダもの。ちなみに、ゆでガエルというのは、カエルは熱いお湯に急に入れるとビックリして飛び出すが、水から煮ると沸騰しても気づかずに茹ってしまう・・・ということらしい(実験したことはないです)。組織も急激に悪化するのでなく、ジワジワと悪くなっていったりすると、中にいる人間は自ら気づくことができず、対処できない、ということを「ゆでガエルになってしまっている人」と称する、というもの。経営共創基盤の冨山さんは、これを「習慣の奴隷」と呼んでおられる。

また、飛行機のほうは、第一回のスカンジナビア航空のケースでカールソンCEOが変革のビジョンを社員に説明した飛行機の絵にとても似ている・・・ということで選んでいただいたもの。

どちらも、皆さんのクラス討議を思い出させるモノであり、本当に嬉しく思った次第。(不審がられるかもしれませんが、10月期のクラスにも持ち込んでみようと思います。)

OBH 7月期 Dクラスの皆さんへ

7月期OBH Dクラスの皆さん、本当にありがとうございました!、クラスの学びが実践で使われた話を伺いたいので、少したったら、ぜひ飲み会(Day 7)を開催しましょう。

クラスの最後にメッセージとしてお伝えした「チャンスの女神には前髪しかない・・・」というフレーズ。時々思い出していただければ嬉しいです(川口順子先生も信条とされている とおっしゃっていました・・・)

皆さんが、素晴らしいリーダーになられることを心から応援しています。

(株)プロノバ 代表取締役 岡島悦子

Leadership 2.0

Friday 7 September 11.30-12.30, World Expo Center, Davos Room

Panelists:

Julie Louise Gerberding, Director, Centers for Disease Control and Prevention, USA

Paola Aotonelli, Curator, Department of Architecture and Design, Museum of Modern Art

Annie Young Scrivner, CEO, Pepsi Foods, China

Zanab Salbi, President and Chief Executive Officer, Women for Women International, USA

Moderator:

Christine Ockrent, Editor-in-Chief and Author, France 3, France

1) What new skills are needed to master leadership - How does good become the best?

2) How do today's leaders strike the right balance between soft and hard power?

3) What lessons are learned from the new generation of leaders? What were the mistakes of the preceding generation?

水平型リーダーシップ

以前のブログでもご挨拶させていただいた通り、6月末でグロービス・マネジメント・バンクの代表を退任し、グロービスのフェロー(顧問のようなもの)となりました。

一方、「”経営のプロ“創出支援」については、引続き、今まで以上に積極的に活動していこうと考え個人事務所的シンクタンクである株式会社プロノバ(プロの「場」、の意味)を立上げました。

プロノバとは

プロノバは、「Human Capital シンクタンク」です。

私たちは、“経営のプロ”の需要、チーム経営の需要、が今後急速に高まるであろう、という将来仮説を立てています。

一方、現在、”経営のプロ”の絶対数も、ロールモデル的事例も、不足しています。このGAPの課題解決方法の提言が、プロノバのミッションです。

特に、平均15年以上かかっている“経営のプロ”への到達期間を、3分の1=5年程度に短縮する、という命題にチャレンジし、解決方法について提言してまいります。

プロノバがきっかけで”経営のプロ“となった、という先端事例を5年以内に輩出。”経営のプロ“創出を加速化する活動を行ってまいります。

会社名「プロノバ」の由来

会社名プロノバは「“経営のプロ”の集まる“場”」を意味。この会社名は、日本に“経営のプロ”が集積したマネジメント・プールを創り上げたい、という理念に由来しています。

また英語名のProNovaのNovaは、ラテン語で「新星」を意味。“経営のプロ” のスター的事例を輩出することを目指す意味も込めた会社名です。

6月5日は全世界的な「世界環境デー」。

その前日である、昨6月4日、川口順子参議院議員とのグロービスでの対談やダボス会議などのご縁で、講演会『小泉純一郎・川口より子 環境を語る』 で司会をさせていただいた。

政財界からのご来賓も、全国からの後援者の方々も、沢山のマスコミも駆けつけ、1200人にも上る方々が集まる大盛会だった。

お恥ずかしながら、政界と遠い世界で生きている「政治ド素人」の私は、秘書の方から依頼をいただいた際には、「大ファンの川口先生からのご指名なのでお引き受けしよう」という、非常に安易な気持ちでお引き受けした次第。

だが、期日が近づいてきて、打ち合わせなどさせていただくと、さすがの私にも、だんだんとコトの重大さが見えてきた。この講演会は、川口先生にとって、参議院選挙前の非常に重要な講演会であること。総理退任後、公の場での講演を控えられていた小泉前総理が「川口さんだから」と、退任後初めて講演される公の席であること。1000人以上の方々がご参集されること、等々・・・。

毛の生えた心臓を持つ私も、リハーサルをしてみたところで、さすがに(珍しく)緊張。

「プロの司会者じゃない私を指名されたのだから、ここは素人らしくノビノビやるしかないんじゃないか」などと自分で言い聞かせてみる。しかし、マスコミでしか拝見したことのないような政界の大物の方々から、祝電の山が届くたびに、また心拍数がアップ(涙)。

ところが・・・

開会直前、VIP控え室で、川口先生が小泉前総理とサントリーの佐治社長(川口先生の後援会一七会会長)に、「今日司会をしてくださる岡島さん。岡島さんはダボス会議のYoung Global Leadersで世界の250人の一人に選ばれたんですよ」とご紹介くださった。

小泉前総理が「女性は実にパワフルに活躍しているねぇ」とコメントしてくださり、握手。単純な私は一気にパワーをいただき、とにかく、いらした皆さんが元気になる「楽しい会」になるように私なりに努力しよう、と誓った次第。

***

講演会の内容については、各種マスコミにも大きく取り上げられているので、割愛させていただきたい。ここでは、司会をさせていただいたこの機会に考えた「リーダーシップ」について、少しだけエントリーしておきたい。

一つ目は、川口先生のグローバル・リーダーシップ

EUからもアメリカからも、そして中国、インドなどからも日本が「環境先進国」として尊重・尊敬される背景には、京都議定書をまとめ上げる等、数々のタフな国際交渉の場での川口先生のご貢献あってのこと。経済発展と環境配慮の双方の問題解決を成し遂げるチエと実績をお持ちだからこそ、世界から必要とされている。2013年以降の国際的な枠組み作りにおいても、ますます強いイニシアチブを推進されるとのことである。本当に世界で通用するリーダーシップの本質とは何か、を深く考えるヒントをいただけた。

二つ目は、小泉前総理の人を魅了する力(チャーム)

20分という短い時間ではあったものの、小泉前総理は「弱みを強みにする政策をとるべき」という強いメッセージを繰り返し発信しておられた。資源のない国=日本だからこそ、それを逆手にとって環境大国へ。本当にメッセージがわかりやすく、伝わりやすい。ユーモアを交えながら、時にストレートに、一方では事例や喩えをちりばめながら、同じメッセージを送り続ける。そのわかりやすさとチャーミングさに、ついつい皆、引き込まれる・・・

トークがうまいとかコミュニケーション能力が高い、とかというレベルの話ではない。わかりやすいシンプルな強いメッセージを繰り返し投げかけることで、人の心は動き、モチベートされるのだな、と小泉前総理の3メートルくらいの距離で体感して、心から実感した次第。

三つ目は、アカウンタビリティー

川口先生は、この講演会で初めて、ご自身が「ギラン・バレー症候群」という難病であることを明かされた。そしてこの病気が克服可能な病気であること、実際に克服された川崎重工の田崎会長からも激励の一言もいただきながら、真摯にご自身の想い、そして病気を克服し益々政治の世界でリーダーシップを取られる熱意をお持ちであること、を皆さんに宣言されておられた。

正しいアカウンタビリティーを持ち、多くの人から応援され、益々リーダーシップを発揮する。ここにも、リーダーシップの本質を見たような気がしている。

今回は、政治の世界とは遠いところにいる私が、二人の素晴らしい真のリーダーに、身近に触れる機会を持たせていただく、という本当に素晴らしい経験をさせていただいた、と心から感謝している次第である。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

先日のNILSでも「徹底討論:経営トップの役割」というパネルを企画・実施させていただいたが、今、私の中では「経営トップがその企業に及ぼす影響」というテーマがホット。

新興市場の株価低迷も叫ばれており、四半期決算に追われる公開企業の経営トップは、常に資本市場にさらされている。

「誰をバスに乗せるかが重要だから、ビジョンの明確化、理念浸透が重要」と頭ではわかっていても、直近の売上づくり、資金繰り、にどうしてもマインドシェアーを採られがちになり、ついつい「長期のことが後回し」というのが実態、という経営者も少なくないようである。

こうした状況の中、「世界一」となることを目指し、既に成功している自社の製品やサービスさえも否定し、より高みを目指し、事業を新たに「再定義」「再構築」していくことは、非常に難しいことである。社内外から「今、うまくいっているのに、あえて新しいことにチャレンジしなくても・・・」という反論をうけるわけである。

こうした時、「先見性」と「ブレない信念」を持った経営トップが存在しているかが、「革新的挑戦(破壊と創造)」を繰り返しながら

good company から great company へ

と変容できる企業の要件、のような気がしている。特に、株式の過半数を持っているようなオーナー経営者であれば、「会社は誰のものか」的な所謂エージェンシー問題も発生せず、革新的挑戦を英断できるのである。

加えて、これが創業経営者であれば、なおさらである。「理念の浸透」に頭を悩ませる経営者も多いが、「世のために●●●を提供したい・・・」と起業したアントレプレナーはそもそも「理念の塊」である。「どう考えても達成は無理だろう」思われるような長期目標の成功を、心の底から信じている。

企業の「歩くDNA」であり、理念の体現者。スティーブ・ジョブスがいるだけで、アップルは元気になるのだろう。あくまでも仮説でしかないが、「なぜi-Podはソニーで生まれなかったのか」のヒントはここにもあるような気がしている。

***

さて、前置きが非常に長くなったが、今回の「少数精鋭限定セミナー」は、上述のgreat companyへの変容中のユニクロ、をとりあげる。

セミナータイトルにもなっているが、実はここのところ、ユニクロ(ファーストリテイリング)に「超」一流人材といえる方々が集結している。「日本発の世界級のgreat company」を創りあげるという企業ステージに同社があり、前述のような目線と志の高い「創業経営者」が現存していることで、Great companyになれる成功確率が極めて高い、というこの稀有な成長機会、を発見し、ここ1年くらい、超一流人材がどんどんと集結しているのである。

今回のセミナーでは、同社にこの1年以内に入社され、柳井会長の近くで働く「超」一流人材のお二人にご登壇いただき、この「稀少な成長機会」の実態について、斬りこんで伺っていく予定。

などと思っておられる方、ぜひご自分の目で確かめにいらして下さい。既に応募多数にはなっておりますが、厳正なる抽選を行わせていただきますので、ぜひぜひご応募下さい。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

(以下セミナー概要)

【少数精鋭限定セミナー】

■ 開催日時 : 2007年6月24日(日)14:00〜16:30終了予定(開場 13:30〜)

■ 場 所 :グロービス東京オフィス 101/102教室

■ プログラム :

第1部: 【対談】 ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO 吉高 信氏 × グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島 悦子 第2部: 【対談】 ファーストリテイリング グループ事業支援部部長 佐藤 崇史氏 × グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島 悦子 第3部: 【パネルディスカッション】 パネリスト: ファーストリテイリング 執行役員 グループCFO 吉高 信氏 ファーストリテイリング グループ事業支援部部長 佐藤 崇史氏 モデレーター: グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島 悦子 ■ 参加対象者 :

※ 現時点でのファーストリテイリング/ユニクロへの応募意思にはこだわりませんが、同社でのキャリアづくりにご興味のある方にぜひご参加いただきたいと考えております

- 27歳〜35歳位までのビジネスパーソンの方 - 自律的にキャリアを構築し、スピード早く成長できる場を求めている方 - 世界レベルのキャリア作りにご興味をお持ちの方 ■ 定 員 : 80名 (応募多数の場合、申込締切後に抽選とさせていただきます)

■ 参加料 : 無料

■ 申込締切 :2007年6月13日(水) 正午

売り手市場がここ2年くらい続いている。今週のカンブリア宮殿 でも、新卒の売り手市場の話が話題になるくらい。マスコミが取り上げるということは、本格的な「超売り手市場」なのか、それとも、そろそろ売り手市場もピークアウトするということなのか・・・

”経営のプロ“を目指す人々の中途市場もにおいても、異変が起きている。

***

優秀な人材が市場に出て来にくくなってきたのは、今に始まったことではない。潜在転職層*を顕在化する、という関心喚起が今まで以上に必要となってきている。弊社でもこの関心喚起活動にますます注力することとなる。

*潜在転職層=「より成長できる良い機会」があったら「いつか」転職を検討してみたいという志向の人材セグメント

が、異変、といっているのはこの動きのことではない。「オファー辞退急増」という現象こそが、今起きている異変である。

関心喚起し、個人の志望度をあげ、面談を重ね、企業と個人双方の期待値が合意、「いざ、オファーレターにサイン」という場になって・・・「辞退」。この率が増加しているのが、異変である。

ちなみに今までは、オファー辞退の主な理由は、以下のようなものであった。

しかしながら、今、起きている異変は上記の理由ではなく、「家族の反対を説得できないため」という辞退理由が急増していることにある。特に多いのが、「配偶者(特に奥様)、配偶者の親」の反対。私はこれを「影のステークホルダーの逆襲」と呼んでいる。

特にここの所、転職と結婚のタイミングが重なるような候補者も(なぜか)多く、配偶者の親が反対していて説得できず「辞退」という事例も増加している。

経営者の中には、「家族も説得できないようでは、仕事上でもヒトを動かすような仕事はできないだろうから、そのような人は、こちらからも願い下げ」といい放ってしまう企業もおありのようである。しかしながら、せっかく多額の採用コストをかけて相思相愛の状況まで持っていった候補者を、最後の最後で逃すことは、どう考えてもモッタイナイ。

今、この異変が起こっている理由とは何だろうか。

このブログでもよく書かせていただいているが、”経営のプロ“を目指される方々は、「早回しで成長できる機会」「修羅場で経験を積める機会」「素晴らしい経営者の側近で働ける機会」など、稀少な「経験を買う」機会の獲得を希望しているケースが多い。

一方で、景気も回復してきており、年収レベルも全体的に回復傾向にあることから、ご家族的には今の環境に「不満はない」というケースが多いのではないだろうか。したがって、ご本人が「経験を買う絶好の機会」と思っていても、ご家族としては「年収ダウン」「企業のブランド認知の低下」「安定性への不安」「多忙さへの不安」が、懸念事項となり「反対」にまわることは想像に難くない。表にすると↓のような感じ。

本 人 家 族

新しいことにチャレンジする期待 < 現状維持することの楽さ

成長を感じられない不安・喪失感 < 新しいことにチャレンジする不安

私の仮説は、景気回復という環境下、上記表の「本人」と「家族」の志向のギャップが拡大しているのではないか、というもの。

もちろん、その企業・案件に対する情報格差が一番のギャップの原因であることは間違いない。しかしながら、少し安定してきた時代だからこそ、キャリア観・志向、といった部分について、個々人の持つ「価値観」の格差が拡大してきているのではないか、そして家族だからといって必ずしもその価値観を共有しているとは限らないのではないか、というものである。

***

私たちヘッドハンターは、候補者に最初にお会いした時点で、その方の意思決定方法を探ろうとする。今までの転機において、どのような方法で意思決定してきたか等を質問し、意思決定方法のパターン、その背景にある価値観、を抽出するようにしている。

ただ、最近はコレだけでは十分ではないと思っている。上記のように、意思決定の「影のステークホルダーがだれか」を探ることも、今まで以上に重要になってきているのではないか、というのが現在の肌感覚である。意思決定に重要な影響を与える人はだれか、どんなイシューがありそうなのか、を事前に想像し、仮説を持って情報提供をしていくことが必要になるだろう。

個人のプライバシーに深く関連する部分なので、あくまでも「差し支えない範囲で」伺う必要があるが、ご家族の状況・財務状況など(転勤可能性、住宅ローンの有無、養育費・高額な学費の必要性等々)についても、伺える範囲で伺うようにしている。弊社のように、候補者の方と長い間お付き合いをし、キャリアについて定点的にご相談にのる、というスタイルであれば、候補者と信頼関係を構築することができ、こういった部分についても伺うことが可能となる。

日本のビジネス慣習では、特に個人的な金銭に係わる部分については、最後までなかなか切り出されないことが多い。転職活動の場でも、オファー条件が出たところで、双方の期待値の相違に驚愕する、といったこともないわけではない。特に、既存のポジションではなく、「経営者のポジションを創りだす」といった際には、企業側にも個人側にも「ものさし」がない場合が多く、期待年収に乖離が見られることも多い。

***

上述のように、せっかく(経営者の時間的コストも含め)採用コストをかけて、オファー提示までいった候補者に、候補者のステークホルダーの説得も含め「気持ちよく」入社にいたっていただくためには、企業側は今まで以上に、「影のステークホルダー」対策を考慮することが必要になってきている。

具体的には、上述の意思決定のキーとなると思われる事象において不足している情報や、懸念事項の要因になっていると思われる点についての仮説を持ち、それを打破するような情報提供をしていく、という打ち手となる。すべてにおいて、「情報格差」がキーワードになるため、候補者及び影のステークホルダーの意思決定にとって「有益な情報」とは何か、という仮説を常に考え、提供していくことが必要になる。

例えば、べンチャーというものに対する不信感、株主(例えばファンド)に対する懸念、業界に対する不信感、経営者に対する不信感、ビジネスモデルに対する不信感、といったものを覆すための情報を逐次提供していくこと、またそれを候補者がステークホルダーに対し説明しやすい形の情報提供といったものが必要となる。

経営者、会社側は「暗黙の前提」と思っている事象についても、実は候補者やステークホルダーが正確に理解できていないことも多い。こういった事象を明確に説明することだけで、候補者・ステークホルダーの安心感を醸造し、オファー受諾の歩留まりを上げることもできるのである。

弊社でも、候補者の方が家族会議で説明されるための資料を作成したり、場合によってはご家族に対してお電話で説明をさせていただいたり、というケースで成功を収めている事例も出てきている。

どうやら、新卒採用の世界でも同様の事象がおきているようであり、各社は、親に対する会社説明会や、社長本の発刊、社長のテレビ出演など、様々な手法で「影のステークホルダー」への情報提供方法、信頼度の醸成、を画策しているともいえる。

中途採用市場においても、マス向けの打ち手である必要はないものの、企業側からの(あるいはエージェントを介しての)「情報格差を埋めるための努力」が今まで以上に重要になっている、ということを指摘しておきたいと思う次第である。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

リプラス姜CEOをお迎えしての弊社、少数精鋭限定セミナー ですが、来週の応募締切(25日(水))の前ではありますが、定員30名に対し、既に3倍の90名の応募となっております。

既に定員を超えての応募多数となっておりますので、大変恐縮ながら、抽選とさせていただきますが、水曜日まではまだ応募受け付けておりますので、ご興味のある方は早めにご応募いただければ幸いです。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

「イケテル若者のみに、革新的経営者が語り、本質的なメガベンチャーになる企業で働くことの意味合いと凄さ、を体感する」

「巨大市場創出を『必然の成功』と語るベンチャー創業者の視点」

〜㈱リプラス、BCG出身CEOによる「メガベンチャーへ大化けする企業」で働く意味〜

【開催日】 2007年5月11日(金) 19:00〜21:30

【会 場】 グロービス東京オフィス102教室

【パネリスト】 株式会社リプラス 代表取締役CEO 姜 裕文(かん ひろふみ)氏

株式会社ボストンコンサルティンググループに入社し、消費財・IT・ハイテク産業を中心にコンサルティングを実施。1998年、平和株式会社取締役に就任 し、メーカー部門にて生産改革およびグローバル展開を指揮。00年ドリームインキュベータ創業に参加し、執行役員に就任。消費財・ブランドメーカー中心に コンサルティングを行うかたわら、日本企業の中央研究所の技術の商品化やベンチャー企業のインキュベーションも主導。02年9月、株式会社リプラスを創業 し、代表取締役に就任。東京大学経済学部卒業。

【モデレーター】株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島 悦子

【参加対象者】

-25歳〜32歳位までの若手ビジネスパーソンの方

-自律的にキャリアを構築し、スピード早く成長できる場を求めている方

-急成長企業での事業開発・組織開発・経営企画・投資業務に興味のある方

【定 員】 30名(応募多数の場合、申込締切後に抽選とさせていただきます)

【参加費】 無料

【申込締切】 2007年4月25日(水)正午

【申込方法】 GCS会員ページの「キャリア・デザイン・セミナー」のコーナーより、お申込み下さい。

当セミナーは、弊社サービス「グロービス・キャリア・ソリューション(GCS)」会員様向けのものとなっておりますため、セミナーへお申込みいたあくにはGCSへの会員登録(無料)が必要です。GCS会員登録がお済でない方は、お手数ですが、こちら よりご登録下さい。

本セミナーは、参加者申込多数の場合には抽選とさせていただきます。セミナーに当選された方には受講表をメールにてお送りさせていただきますので、内容をご確認の上、当日受講表をご持参いただければと存じます。

【セミナー概要と開催背景】

4月9日エコノミスト臨時増刊号:『プロフェッショナル』特集に8ページほど寄稿させていただきましたが、このほど発売になりました。

産業再生機構の冨山COO、ミスミの三枝社長、リヴァンプ玉塚代表パートナー、などと並びで(光栄!)書かせていただいています(表紙にも名前が・・・)。

「NHK プロフェッショナル 仕事の流儀」の影響もあってかどうかは不明ですが、「プロフェッショナルとは何か」といったことがここ最近注目を浴びています。が、弊社がずっと標榜している「経営のプロ」をここまで取り上げていただいた特集は、今までになかったのではないか、と思っています。

ということで、以下、2箇所にわたって、かなり詳細に書かせていただいています。このブログでのエントリーでもカバーされている内容も多いですが、今回は、図表も入れさせていただき、具体的な事例にも言及して書かせていただいている次第。

Part1 経営のプロ

Part5 プロになりたい

雑誌で1000円は、チト高めではありますが、全体的にもかなり盛り沢山の内容のようでもありますし、書店でお手にとってご覧いただき、(できればお買いになっていただいて・・・)お読みいただければ幸いです。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

ブログへのアップが遅くなってしまいましたが・・・ベンチャー社長必見!人材確保マニュアルのエントリーで書かせていただいた2つのフォーラムで、「急成長ベンチャー企業の人材戦略」に係わるパネルディスカッションのファシリテーターをさせていただいた。

■情報通信研究機構(NICT)情報通信ベンチャー・フォーラム2007

開催日:2007年3月14日(水)

テーマ:「ベンチャーにおける人材戦略を考える」

パネリスト:

サイボウズ 代表取締役 青野慶久氏

ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸氏

ドリコム 代表取締役 内藤裕紀氏

モデレーター:

グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島悦子

■「Venture BEAT Project」主催 BEAT Forum

開催日:2007年3月22日(木)

テーマ:「成長を目指すベンチャーにおける人材戦略を極める」

パネリスト:

ディー・エヌ・エー 取締役(次世代戦略室長) 川田 尚吾氏

ECナビ 代表取締役CEO 宇佐美 進典氏

セプテーニ 代表取締役社長 佐藤 光紀氏

モデレーター:

グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島悦子

(3月22日のスナップ@控え室:後列左から、ECナビ宇佐美さん、DeNA川田さん、総務省三島さん、セプテーニ広報の方、総務省の研究委員会でお世話になったチェンジ高山さん。前列、私、セプテーニ佐藤さん)

両パネルとも、パネリストの皆さんが「明確な人材観」というものを持っておられる経営者ばかりであり、非常に内容の濃いパネルとすることができた。

通常、メディアで取り上げられているような、ベンチャー企業における採用や育成のTIPSは、その施策のユニークさという部分が取り上げられがち。しかしながら、重要なのは、その施策を打つに至った背景。もっと言えば「目指す組織の姿」、そしてそれを作り上げるための「人材に対する経営者の思想・哲学」。

そういった「目指す姿」が違う企業が、施策だけを真似しても、決して長期的な成功には結びつかない。が、なかなか「人材に対する経営者の思想・哲学」までを掘り下げて伺う機会は少ない。

今回のパネルでは、この部分を相当深堀し、各社の差異や共通点なども抽出させていただいただき、具体的な施策や事例についても伺えた。その意味からも、非常に有益な示唆が生まれたディスカッションだったと思う。

パネリストの皆様、ご多忙な中ご協力いただきありがとうございました。また、ベンチャー業界全体の人材戦略の質の向上を目指すという観点から、ある意味、企業秘密ともいえるような自社の人材戦略の事例やエッセンスをご披露いただきましたこと、心より御礼申しあげます。

***

3月末が年度末で超多忙という会社の方が多いということもあり、「惜しくも参加できなかった・・・」という方のために、ここでは、私自身が面白いと思った以下の点のエッセンスだけを簡単にアップしておきたいと思う。

***

1. 母集団拡大・関心喚起のためのシカケとは

(「この会社に興味がないと思っているが、会社としては採用したい優秀な人材」を発掘し、「この会社で働きたい」とその気にさせるしかけとは何か)

従って、上記チャートの黄色部分の「高嶺の花(自社を知らない・関心がない×採用したい適性保有人材)」にリーチして、関心喚起をするか、が課題になってくる。

知名度のない企業であればあるほど、この問題は深刻である。今回のパネルでも、企業の成長ステージをわけ、知名度のない「採用競争力が低い」時代には、どのように採用の工夫をしておられたかについても重点的に伺った。

しかしながら、企業の認知度があがれば、大量に人材が採用できる、というものでもない。逆に上場を果たし知名度が上がった企業でも、「X年前なら面白かったかもしれないけれど、今更▲▲▲社を検討する気にはなれませんね・・・」と逆に断られるケースもある。

この「高嶺の花層」の特徴は、候補者側の転職意向そのものが低いか、その企業への応募意思が低い。自分からは企業側には寄ってこない。プルのマーケティングは効果がないのである。また、自分から出現してこないため、生息地の見極めが非常に難しい。「発掘」が必要なわけである。

(ちょっと手前味噌ではあるが)、こここそ、私たちヘッドハンターの腕の見せ所。「経営のプロ」人材の中途採用には、そういった人材層の志向やスキルをよく知るヘッドハンターを使い、「高嶺の花層」に刺さるメッセージを投げかけ、関心喚起をしていくことで成果が得られる。

ところが、新卒・第二新卒の「高嶺の花」の関心喚起には、ヘッドハンターは高額すぎる。もう少し効率の良いシステマティックな「しくみ」をしかける必要が出てくる。この部分について、各社、独自の工夫を推進しておられたので少し事例をご紹介したい。

***

例えば、ドリコムでは100万円賞金付きの学生向け「ドリコムビジネスプランコンテスト」を行っている。

内藤さんいわく、これには「ドリコムに入社することには興味がないが、100万円の賞金を狙いに来る学生」が集まってくるとのこと。彼らは戦略コンサルティングや投資銀行志望の優秀な学生で、ベンチャー企業で働く選択肢を考えていない場合も多い。

しかしながら、ビジネスプランの作り方の講義を受けたり、真剣にビジネスプランづくりをしているうちに、本来の負けず嫌いの気質に火がつく。そして何より、優秀な「仲間」とビジネスプランづくりにのめりこむ中で、「こういった優秀な仲間たちと働きたい」との思いを強くする。結果、この仲間達と一緒にドリコムで働くことになる・・・

ワークスアプリケーションズもまったく同様の発想。「優秀な人材だけが集積する企業をつくりたい」との理念の下、創業以来、大企業で働く入社5年目くらいまでの若手で「地頭」の良い人材層に訴求することにポイントを絞っている。「挑戦状たたきつけ型」広告を打ち、問題解決能力を徹底的に鍛える経験ができる、という訴求ポイントである。

中途・新卒の学生ともに、ワークスアプリケーションズのインターンシップはスゴイらしい、という口コミの結果、ドリコム同様、「同社に入社する意思はないが、自分には自信がある」という人材が集まり、真剣かつハードな経験を共にした仲間ができる。結果として、「この素晴らしく優秀な仲間と一緒に働きたい」と思い、ワークスアプリケーションズに入社していくこととなる・・・

どちらのケースも、私が「コミュニティー戦略」と呼んでいる手法を見事に体現されていると思う。自分は相当優秀だと思っていたけれど、短期間とはいえ苦楽を共にし、相互に尊敬し合えるような「仲間」を見つけ、そのコミュニティーで働きたくなる・・・、という場の設定を、企業が仕込んでいく、という手法である。

戦略コンサルティングファームの学生向けスプリングジョブなどでは、伝統的にこの手法を使ってきているが、これがベンチャー企業に応用されてきているともいえるだろう。

これによって、着実に「腕に覚えあり」という「高嶺の花層」の人材が、「道場破り」よろしく集まってくる。ポイントは、道場である企業そのものに興味がなくても、彼らのプライドをくすぐる何らかの仕掛けが、そこには埋め込まれている所にある。

但し、この手法を簡単に真似することはできない。学生や優秀な社会人の間に、既に「あのビジネスプランコンテストはスゴイらしい」とか「あのインターンシップはスゴイらしい」とかといった口コミによる評価がある程度確立されているからである。新規参入企業がこの口コミを凌駕することは簡単ではないだろう。

また、このような「しかけ」をしている企業は、上記2社に限らず、相当量のマネジメント・コストを投入している。経営者自らや、エース社員を、「これでもか」というくらい相当量投入している。企業も真剣勝負をしているからこそ、プライドの高い人材が集まり、真剣に勝負し、コミュニティー感が醸成される。この手法を成功させるためには、経営者自らの時間的コミットメントが相当要求されることが必至なのである。

ポイントだけを簡単にアップ・・・と書いたのだが、やはり書き始めると非常に長くなってきてしまった。上記2と3については、次のエントリーにてご紹介させていただく。(すぐ書きます(汗))

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

先週・先々週と、社内外のセミナー講師・パネルディスカッションのファシリテーターなどの仕事が、「2週間で6本」というトンデモナイ状況になっていた。お蔭様で、何とか山場を乗り越えた、という感じ。

NILSなどのカンファレンスで経営者の皆様から「ベストパネル」に選んでいただいたり、(リップサービスも勿論あると思うのだが)「ああいったファシリテーションは、どのようにしたらできるようになるのでしょうか」とご質問いただいたりすることが増えている。

勿論、良いパネルディスカッションにできているとすれば、コンテンツが豊富なパネリストに快諾していただけ、積極的に議論をしていただけている、という要素が非常に大きい。また、なるべく白熱した議論をするために対立構造が明確になるような人選をできるか、ということによっても、議論の盛り上がりは大きく異なることになる。

(弊社がカンファレンスの企画・集客にかかわっていないケースなどで)参加者のニーズが事前に捕らえきらないケースなどの場合には、パネリストの人選がすばらしかったとしても、パネルディスカッションが成功と言いきれない場合も出てくる。

ただ、「パネルディスカッションのファシリテーターのKSF(Key Success Factors) は何か」という質問に、ストレートに答えようとすると、回答は以下のようになると思う。

***

今回は、この「準備」の部分について、少し記載してみたい。

何より「セミナーやカンファレンスの参加者に、何かお持ち帰り感がある」「プロとして、パネリスト・参加者の期待値にキッチリ答えたい」という気持ちが人一倍強い性格の私。その上、こう見えて(?)意外に心配性なので、念には念を入れて準備をすることとなる。

例えば、パネルディスカッションのファシリテーターなどをお引き受けした場合には、

といった「準備」に相当時間を使うこととなる。

私はこれを「機織り作業」と呼んでいる。イメージは「鶴の恩返し」の鶴のように、一人で篭って、粛々とコンテンツ作成を行うイメージ。いろいろと調べ、意味合いを抽出するという作業をしつつ、自分の持っている知見や情報という「自分の羽」をムシリながら、反物に織り込んでいくイメージでチャートを作っていく。

ちなみに、今までに、計50回くらいの講演やファシリテーターを経験させていただいていると思うのだが、使いまわしのチャートというのは、殆どない。通常、対象者や課題によってゼロベースでシナリオをつくり、資料を作成していく、という、ある意味非常に効率の悪い作業をしていることになる。

ここで、いつも本当に難しいなぁと思っているのは、言葉の定義。会社や個々人によって、言葉の定義や概念の捉え方が異なり、同じイシューを討議していても議論がかみ合わないことがよくある。いわゆる「暗黙の前提」というものをパネリストの中でも参加者とも「そろえていく」という作業が必要になる。

従って、討議する対象範囲を限定するためのチャートや、概念を整理するためのチャートを利用しながら、「どの部分の話をしているのか」を確認・整理しながら、く議論の対立構造を明確にしていく、という進行をさせていただいている。

例えば、以下のようなチャート

このチャート自体は何か意味合いを出すようなものではないが、パネルディスカッション中にこのチャートを出して話をすることによって、どのマネジメントレベルの採用の話か、どの職種系の採用の話か、ということの前提をそろえることができる。話し手も聞き手も同じ構造の中で、討議を進めることができるわけである。

また、以下のようなチャートで話をすると、パネリストの方にポジションを明確にして討議していただくことができる

***

パネルディスカッションは複数のパネリストがおりなす即興のライブセッションだからこそ1+1が3になって、面白い議論ができることも多い。限られた時間の中で、すべてのイシューをカバーすることはできないので、どこかに焦点を絞って議論していく。話している中から論点が浮かび上がり、その部分を深堀していくことで、想定以上に面白い議論ができる、というのが最強の成功パターンだろう。

だからこそ、論点が浮かびあがりやすいように、議論がしやすいように、想定していたシナリオ以上のものが、現場で繰り広げられるネタを提供できるように、という思いで、準備をしっかりすることこそが鉄則であると思っている次第である。

今後もより良いセミナーやパネルディスカッションを展開するためにも、真摯な気持ちで準備に取り組んでいきたいと思っている。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

オソロシイことに、ブログを1ヶ月弱もサボっておりました(反省)。

4月入社というヤマに向けて、「経営のプロ」人材市場でも、The War for Talent(人材獲得競争)が激化しており、経営者の方々に「岡島さん、ちょっと来てくれない〜」と「お呼び出し」をいただくことも多く、非常にバタバタしておりました。

特に、

などのオーダーが激増。課題の質が高くって、「やりがい」的にみても興味深い案件が多くなっているのが特徴かもしれません。

本ブログの読者の方で、成長したくてウズウズしていて「我こそは!」という方、「修羅場で一皮向ける成長の経験をしたい!」という方、ぜひ「こっそり」ご連絡いただければ幸いです。

***

さて、そんな久しぶりのブログにもかかわらず、「セミナーの告知ネタ」で恐縮ではありますが・・・

上記にも書いた「人をやる気にさせて、組織を動かすリーダーシップ」関連のセミナー告知エントリーです。

最近、ターンアラウンド、第二創業、といった「変革」の局面にある企業に、落下傘的にご入社いただいた「経営のプロ」の方々から、

「マネジャー層の意識・行動を変化させるのが難しく、戦略変更が現場に浸透しない」

「マネジャー層に『気づき』を与える機会を作りたいが、1:1ではなく組織的に気づきの機会を創るのが難しい」

というお悩みを伺い、弊グループの人材育成支援コンサルティングをご紹介させていただくケースが増加しています。次世代リーダーの方たちの「意識変革」や「行動変容」を促進するためのコンテンツやしかけを考え、研修プログラム(気づきの機会・学びの機会)として設計し、提供していくことによって、組織能力の向上と経営力強化を支援していく、というアプローチです。

一方、若手ビジネスパーソンの中でも、新人教育や、部下のコーチング等を行う中で、「実は自分は人を教えるのが結構うまいのではないか」「人が成長する姿を見ると嬉しくなる」といった方々も増えていますが、

「人材育成に関係する仕事をしたいが、実際にはどんな仕事があるのか、どんな仕事なのか、がイメージできない」

という方も多いようです。

世の中にはまだまだ馴染みの薄い「人材育成支援コンサルティング」という仕事。今回は、業務内容をイメージしていただきやすいように、体験プログラムをご用意いたしました。(私もセミナープログラムの設計、司会などさせていただきます)

実際の企業の経営課題を事例に、組織強化を達成するためには、どのような「人材育成支援コンサルティング」を行っていくのかを、グロービス・オーガニゼーション・ラーニング(GOL)の現役コンサルタントとともにチームで経験していただく機会です。

に、リスクフリーで体験していただけるチャンスなのでは!と思っております。

【セミナーご案内】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■ 【本日申込スタート!】 3月25日(日)開催

□■ 「人材育成支援コンサルティング体験セミナー」

■□■ 〜“明日を創る人を創る”コンサルタントの仕事とは〜

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【メールにてお申込み下さい⇒】email: gmb-event@globis.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経営環境変化の激しい現在、企業が持続的に成長していくためには、経営

者のトップダウンによるリーダーシップだけではなく、『次世代リーダー』

による迅速かつ徹底した変革推進力が問われています。

「『次世代リーダー』の育成能力を組織として担保しているか」が企業の

本質的な課題解決力の源泉であり、「優良企業が勝ち続けるための必須条

件」であるとも言えます。

企業がこうした課題を抱える今、「明日を創る人(次世代リーダー)を創

る」人材育成支援のプロ集団、の存在が注目されています。経営者のパー

トナーとして、経営課題から組織能力向上の打ち手を導き出し、組織能力

向上と人材の行動変容の「実行」を支援する、それが「人材育成支援コン

サルタント」の仕事の本質です。

今回の「体験セミナー」では、今注目されていながらも業務実態のわかり

にくい「人材育成支援コンサルティング」の仕事の一端を体験していただ

くものです。実際のプロジェクトを想定したケースに、グロービスの現役

コンサルタントともにチームで取り組むセッションをご用意いたしました。

−組織を「本質的に」強化するビジネスにかかわりたい

−能力開発をサポートすることに喜びを感じ、それを仕事にしたい

−顧客企業の組織強化を支援することを通じて、

ひいては日本経済の発展に貢献したい

−使命感の持てる仕事を通じて、自らもダイナミックに成長していきたい

という方におすすめです。お申込、お待ちしております。

■ 開催日時 : 2007年3月25日(日) 14:00〜17:00終了予定(開場13:30〜)

■ 場 所 : グロービス東京オフィス 101教室

■ 体験セミナー概要 :

■ 参加対象者:

■ 定 員 : 50名(申込締切後、抽選とさせていただきます)

■ 参加料 : 無料

■ 申込締切 : 2007年3月19日(月)

■ お申込はメールにてご連絡下さい:gmb-event@globis.co.jp

件名:3/25セミナー参加申込

内容:氏名、勤務先、年齢、連絡先メールアドレスをご記載下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

昨年6月から今月まで、総務省の「ICTベンチャーの人材確保等の在り方に関する研究会」の委員をつとめさせていただいた。

この委員会の成果物として作成した「ICTベンチャー人材確保ガイドライン」が、昨日一般公開されたので、ここで、ぜひご紹介させていただきたい。

「このガイドラインは、ICTベンチャーの現役社長/CEOが、人材確保に関して困った/悩んだ際に、解決に向けたアクションを考えるヒントを整理した参考書である」

と1ページ目にも記載してあるが、ズバリ、「ベンチャー企業の採用 虎の巻」である。

採用力の高いベンチャー企業18社(ガイドラインの巻末に企業名公開)の経営者に、委員と総務省の方々でインタビューをかけさせていただき、そのベストプラクティスや失敗事例などを抽出させていただいた。

また、私のようなヘッドハンターや、ベンチャーキャピタリストなど、ベンチャー経営者を支援する立場で組織開発や採用のお手伝いをするプロが持つ「現場のチエ」も、実務的・具体的にご紹介させていただいている。

正直、本来であれば、門外不出の採用力アップ関連の弊社極秘ノウハウも、相当披露させていただいた次第。当然、社内からは「ここまで出したの〜」との意見もない訳ではないが、とにかく「ベンチャー企業の人の採用難が成長のボトルネック」という事態を何とかしたい、という想いで書かせていただいた部分も多い。

上記総務省のHPからダウンロードし、印刷していただけるので、内容については、お読みいただければと思うので、ここでは目次のみ(全77ページ)、ご紹介させていただく。

1. 採用をどうすべきか・どのような人材を求めるべきか

2. どのように採用するか

3. 入社後に当初の予定通り活躍してもらうためにはどうするか

全77ページと、文章量が多いので、「家庭の医学的」に思い当たる症例毎に「逆引き」して使っていただければ、と思っている。

また、成長ステージが比較的若い企業の経営者の方々には、全体をざっと目を通していただき、組織の成長とともに想定される次に来る「成長の痛み」についても、事前に認知しておいていただくという用途にもご利用いただけると思う。

***

そして・・・

「このガイドラインを読んで理解はしたが、より具体的な事例が知りたい!」という経営者の皆様に、ここで朗報!

ベンチャー企業の中でも、特に高い採用力をお持ちの6社の経営者の皆様と、本ガイドラインも踏まえて、「ベンチャー企業の人材確保戦略」について徹底的に討論させていただくパネルディスカッションが、総務省関連で2回開催される予定である。 まさにこのガイドラインの具体的事例について、ご披露いただく予定である。

どちらも総務省関連のカンファレンスの中のパネルディスカッションであるが、2つのパネルとも、私がモデレーターをさせていただく予定(どちらも、これからご案内がリリースされると思います)。

■情報通信研究機構(NICT)情報通信ベンチャー・フォーラム2007

開催日:2007年3月14日(水)

テーマ:「ベンチャーにおける人材戦略を考える」

パネリスト(予定):

サイボウズ 代表取締役 青野慶久氏

ワークスアプリケーションズ 代表取締役最高経営責任者 牧野正幸氏

ドリコム 代表取締役 内藤裕紀氏

モデレーター:

グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島悦子

■「Venture BEAT Project」主催 BEAT Forum

開催日:2007年3月22日(木)

テーマ:「成長を目指すベンチャーにおける人材戦略を極める(仮)」

パネリスト(予定):

ディー・エヌ・エー 取締役(次世代戦略室長) 川田 尚吾氏

ECナビ 代表取締役CEO 宇佐美 進典氏

セプテーニ 代表取締役社長 佐藤 光紀氏

モデレーター:

グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島悦子

非常に実務的なマニュアルとしてのガイドラインができたので、いろいろと広報活動のお手伝いをさせていただきたいと思っている。上記カンファレンスによっても、このガイドラインの普及が進み、ベンチャーの社長に実際に利用され、結果としてベンチャー企業の採用力が全体的に底上げされるようにと、切に願っている次第である。

また、このガイドラインが、現場で利用され、現実の変化に合わせ少しずつ加筆修正され、どんどんバージョンアップされていくといいな、とも思っている次第である。

最後になりますが・・・

膨大な作業を進行してくださった総務省情報通信政策局情報通信政策課の三島課長補佐、鈴木さん、委員の皆様、そして年末年始も資料作成に取り組んで下さった㈱チェンジの神保社長、名波さん、本当にありがとうございました!

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

先週金曜日、弊グループのグロービス・マネジメント・スクール(GMS)のトップセミナー で川口順子参議院議員(元環境大臣、元外務大臣)にご講演をいただき、講演後の対談のお相手をつとめさせていただきました。

対談の内容としては↓の通り。

マスコミを通じて拝見するイメージでは、まさに「世界レベルのリーダー」。しかしながら、川口さんの著書「涙は女の武器じゃない より子流『しなやか激闘録』」読ませていただいて、とても人間味あふれる方なのではないか、と密かに思い対談にのぞみました。

実際に対談させていただくと、実績に裏打ちされた豊富な知識とコンテンツをお持ちであり、それを極めてロジカルにお話される姿と、地球規模の事例の数々に圧倒されました!

その一方で、次世代のリーダー達に心からエールを送って下さる際に、ご自身の言葉で非常に率直にお話いただき、(僭越ではありますが)人間力のすばらしさがにじみ出すチャーミングさに、大感激しました。

***

ご講演の内容、ならびに対談の内容については、後日KEY PERSON フロントランナーの志にアップされるようなので、ここでは「いま、世界に通じるリーダーシップの形」について、印象に残った部分を記載させていただきます。

1. 今、世界に通じるリーダーシップとは

特に環境という分野において、世界を牽引するリーダーシップをとってこられた川口さんですが、日本という国が世界で存在感を示しリーダーシップを発揮していくには、以下の要件が必要ではないか、とのお話いただきました。

また、国の存在感を出すのは「人」であり、「日本の産業」は強いものの、「日本人の国際競争力」は必ずしも強くないのではないかというお話もありました。先日、ダボス会議から帰国されたばかりの川口さんの実感のこもったコメントだったのではないかと思われます。

そういった意味で、川口さんのコラムに書かれていた「ジュリアーニ元NY市長が考えるリーダーが備えるべき6つの資質」についてもコリン・パウエル氏やアフガニスタンのカルザイ大統領といった世界のリーダーの事例も交えながら、ご説明いただきました。こうした世界のリーダーの等身大の姿を直接知っておられる川口さんのご説明だからこそ、非常に腹落ち感のある、いいお話だったと思います。

①未来を見据えて方向性を示すことができる

②必ず成功すると信じる楽天性がある

③その方向性を示すに際し反対を押し切る勇気を持つ

④十分に勉強、準備している

⑤チームワークを進められる

⑥人にコミュニケイトできる

そして最後にポツリと、「人を愛することができる」と。

話を聞きながら、カルザイ大統領がまさにこの資質を備えていると思いました。

(出典:ジュリアーニ元NY市長 「リーダーシップ」についての講演より、川口氏が抜粋)

2. 川口氏はどのようにして「世界で通じるリーダーシップスキル」を獲得されたか

私達よりも20年以上も先輩である川口さん。政治家の2代目でもなく、女性である川口さんが、今とは異なる時代背景の中で、どのようにして世界レベルのリーダーになってこられたのか、にとても興味がありました。また参加者の方々にとってもヒントとなる示唆があるのではないかと思い、質問させていたご回答の中から、キーとなるものを以下に抜粋してみました。

3. 次世代のリーダー予備軍に贈るアドバイス

ご講演、対談、懇親会を含め、心温まるアドバイスを沢山いただけたと思っています。特にその中でも、以下の3つが心に残るアドバイスだったと思っています。

***

(↓講演後のツーショット。川口さんの勝負服の色は赤。今日も赤を着てきてくださるのではないかなぁという仮説はありました・・・。赤にピンクでは失礼かなぁとも心配しつつ、ご本の中に「日本の政治家や官僚は押しなべてドブネズミの世界。」との描写があったので、それではいけないと思い、私も思い切ってピンクの服で登場してしまいました・・・)

番外

対談後、懇親会までの間、控え室で2人でお話させていただきました。

男性の参加者も多かったので、あえて女性リーダーとしての視点については、対談の中ではご質問するのを控えました。が、控え室では「女性ならでは」といった部 分も、少しだけ伺わせていただきました。ご両親に頼りすぎず、家族以外の方々のお力もうまくお借りになりながら家事や育児をやってこられたこと、タイムマネジメント、などについて も伺わせていただきました。

「それでも私は第二世代だから、先人はもっと大変だったに違いないわ」「主人もとても子育てに積極的だったので私はラッキーで」とお話いただき、しなやかな強さに心打たれました。

懇親会の席である女性が「川口君(息子さん)と同級生だったのですが、川口君のお母さんはとても料理が上手と言っていました」とお話すると、「うわー、そんなこと息子からは言われたことがないので、本当にうれしいわ」ととても可愛く喜んでおられたのが印象的でした。

また、ダボス会議などで、ぜひお話できる機会ができれば、と心から思った幸福な機会でした。

川口さん、本当にご多忙な中、貴重なお時間をいただき、本当にありがとうございました。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

先週末、こちらのエントリー に書いた第7回「経営のプロ」へのキャリアセミナーを、楽天、取締役常務執行役員の吉田敬氏をお招きし、実施しました。

昨秋のNILSで吉田さんとともにパネルディスカッションをさせていただきましたが、その人間力にあふれるリーダーシップスタイルを拝見し、「ぜひ、弊社セミナーでも経営のプロのロールモデルとしてお話いただけませんかー」と強くお願いし、実現した次第。

出張直後でお忙しい中、

「過去のイベントや活字で答えたことがある質疑応答は、聞いたことがある人には時間の無駄だし、僕も回答するのが恥ずかしいですー」

と、すばらしいFAQを自ら作ってきてくださいました(感動ものです。本当にスバラシク面白い内容)。

従って、当日のディスカッションでは、極めて本音ベースでお話いただきました。また、多くの質問に対して、非常に具体的に真摯にお答えいただき、参加者の方々も皆、吉田さんに魅了されていました!多くの参加者の方から

「ああいう 人を活かす上司と働きたい」と思った

「ああいう経営者になりたい」という目指したい姿のイメージが持てた

等のコメントをアンケートでいただいております。吉田さん、本当にありがとうございました!

↓写真は、セミナーの様子の一部です。

***

セミナーの内容については、後ほど弊社HPにセミナーレポートをあげさせていただく予定です。ということで、ここでは、私自身にとっても気づきのあったポイントを、2点だけ簡単にご紹介させていただきます。

1. ベンチャー企業を選ぶ際のチェックポイント+経営者との関係構築

32歳で、楽天に中途入社された吉田さん。現在はメガベンチャーであり日本を代表する企業のひとつとも言える楽天ですが、吉田さんが入社された当時は売上数億円、従業員数約30人のベンチャー企業だったとのこと。

ディスカッションの中では、吉田さんが楽天を選ばれた理由を伺ったわけですが、ベンチャー企業を選ぶ際のチェックポイントのひとつとして、「社長と常にコミュニケーションをとってスピーディーに経営判断できそうか」をあげておられました。

特に、オーナー企業の場合には、社長との相性が極めて重要であることに言及した上で、それに加えて、

「社長に心地よく信頼されつつ、部下といえども言うべきことを言えるような間柄をいかに作り保つかが重要」

と言われていたのが、非常に印象的でした。

ベンチャー企業の場合には、環境によって戦略やビジネスモデルの変更はありえるもの。一方、経営者の性格、志向、価値観は、変わりにくい。社長を人間的にも信頼できるのか、価値観やビジョンを共有できるか、が重要ということについては、私もこのブログでよく記載させていただいています。

が、それに加えて、オーナー経営者の場合には、理論的に企業と社長はアンバンドルできない。そのような環境の中では、

がポイントとのお話に、私もいろいろな事例を反芻しながら、心から賛同した次第です。「経営のプロ」を目指しベンチャー企業に入社する人にとっても、そこで個人と企業を急成長させようとしている人にとっても、重要な示唆となる点だと思っております。

2. 経営者目線を持って、できることを考え行動する

弊社は、「”経営のプロ”を目指す人に、成長のきっかけ・機会をご提供したい」との想いから、日々の活動をしておりますが、そこで常に課題となるのが、「きっかけのつかみ方」議論。すなわち

実績のある人にしか活躍の場が与えられず、実績をつくるための「きっかけ」がいつまでたってもつかめない

というもの。今回の吉田さんのお話の中には、これに対する一つの回答が示されていたように思います。

吉田さんは創業3年目の楽天に、開発部のプログラマーとして入社。すなわち、メンバーとして入社したわけです。そこで効いてきたのはリクルートで培った「社員皆経営者主義」という目線。

入社後の比較的早い段階から「経営者目線」で楽天という企業を見ることができたことから、この企業のおかれている状況の中で、自分が何に貢献すべきか判断でき、行動でき、その実績が周囲からも認められることになり、その後の業務範囲や権限の拡大につながっていった、とのこと。

具体的には、当時の楽天の企業ステージにおいては、売上を作ることの重要さを感じ、しくみとして売上をあげる方法を考えぬき、広告事業、携帯事業、の立ち上げを推進し、実績をつくった、という経緯。

もちろん、きっかけをつくるためには、未経験者にも成長のきっかけや機会を付与してくれる経営者がいる企業を選ぶ、という方法もあるとは思われます。ただ、多くのベンチャー企業の場合、そのようなお膳立てをするための経営資源がなかったり(特にメンバーやミドルマネジメントレベルで入社の場合)するケースも多いと思われます。

そんな中、多くのベンチャー企業、特に企業ステージが若ければ若いほど、意外にも「ここを伸ばせば・・・」と思われることが、急成長に人材供給が追いついていなかったり、組織能力がそこに足りていなかったりで、「未着手の白地=チャンス=穴」が外から来た人には見えやすかったり、誰も手をつけていないので意外に取り組みやすかったりするチャンスになりやすいと思われます。

まさにリクルート式の「自ら機会を創り出し・・・」という精神だったりするのだと思うのですが、とにかく小さな成功でもやれることからやって、徹底的にやり抜いて実績をつくる、というのが、例え権限を与えられていなかったとしても「成長のきっかけ」となる鍵なのではないでしょうか。

この時に重要なのは、吉田さんのおっしゃる「経営者目線」。少し鳥瞰したところから企業全体を見回しながら、穴を見つけ、現場ではディテールの積み上げをきっちりやりぬく、という姿勢を持っているか、がきっかけをつかめるかどうかの鍵だなぁと、痛感した次第です。

***

キャリアの作り方、経営手法、といったものは、往々にして文字にして書き表すと、結構「あたりまえ」的なものが多いもの。しかしながら、「神は細部に宿る」ではないけれど、実は具体的に実行することや、実行し続けることは本当に難しいもの。

今回の吉田さんのお話では、修羅場でどんな経験をされ、どのように考え、そして結果として企業も個人もどう成長されたのか、といった点について、非常に具体的にお話していただけ、多くの示唆を与えていただけたと思っています。

やっぱり、具体的な事例を通じて学ばせていただくことは、本当に貴重であるし、また参加者の皆様にもイメージしやすく伝わりやすいなぁ、とあらためて痛感した次第です。

吉田さん、本当にありがとうございました!

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

今回の会食は感謝祭ということなのですが、感謝祭ということであれば、ぜひぜひここで小林雅さんに、本当に感謝したいと思います。同じグループの社員ということで、手前味噌的な身内への感謝で恐縮ではありますが・・・

何といっても、「日本版レッドヘリングみたいな業界のカンファレンスがやれたらいいな」という飲み会の席での話(と聞いている)を、実際に立ち上げ、周囲も巻き込み(私は巻き込まれていますね)、この規模にまで成長させたことは、本当にすごいことだと思います。

正直、私自身は、NILSがここまで大規模になることは想定していなかったし、年に2回というペースを継続できるとも思っていなかったので(ごめんなさい)、「まずやってみる」「続けてみる」ことの大事さを、ヒシヒシと感じた次第。

経営者の良いネットワーキングがここで形成され、経営者同士が学び合う、という良いコミュニティーが形成されつつあり、事業開発やアライアンスのきっかけがここからも沢山生まれ始めているようです。

勿論、まだまだ改善点も課題も沢山あるのだとは思いますが、NILSの参加メンバー同士に相互扶助的なカルチャーができ、IT関連ベンチャー企業全体の健全な成長を加速する結果になったらいいなと思っています。

***

NILSですが、私も企画メンバーとして第1回から参加し、毎回パネルディスカッションの企画とモデレーターをさせていただいています。一緒にパネルディスカッションをさせていただいた方々は、以下の通りです。(以下、NILSのパネル登場順)

本当にすばらしい経営者の方々とパネルディスカッションを展開させていただき、いつも学ばせていただくことばかりです。この場をお借りして、深く御礼を申し上げます。

「継続は力なり・・・」

NILSそのものが、良い生態系の「きっかけ」として機能し続けていけるよう、そして私自身も企画メンバーとしても、より貢献度を高めていけるように、と改めて思った次第です。

そろそろ次の企画に取りかからなくては・・・

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

ダボス会議を主催する世界経済フォーラムが、2007年の世界の若手リーダー(Young Global Leaders 2007)として約70カ国から計250名の選出を発表しましたが、

その中の1人として選んでいただきました!!!

「Young Global Leaders 2007」は、世界各国の4,000人超の候補者の中から著名なジャーナリスト等で構成される選考委員会によって、その経歴を審査され、各界での活躍度合いを始め、社会への関与、将来のグローバルレベルでの貢献可能性といった観点で選出されたとのことで、ご連絡をいただきました。

今年度はビジネス、政治、学術、文化・芸術等幅広い領域にわたって、約70カ国から計250名が選出されており、日本からは以下の15人の方々が選出されたとのことです。

横綱 朝青龍関

秋篠宮妃殿下

株式会社ソフィアバンク 副代表 藤沢久美氏

株式会社サイバーエージェント 代表取締役社長 藤田晋氏

Raum創設者・人権活動家 川田龍平氏

衆議院議員 北神圭朗氏

タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役社長 松田公太氏

NEC基礎・環境研究所 主席研究員 中村泰信氏

指揮者 西本智実氏

エレファントデザイン株式会社 代表取締役 西山浩平氏

衆議院議員 小渕優子氏

株式会社インデックス 代表取締役社長 小川善美氏

株式会社グロービス・マネジメント・バンク 代表取締役 岡島悦子

オイシックス株式会社 代表取締役社長 高島宏平氏

衆議院議員 津村啓介氏

(World Economic Forum発表順)

私の場合には、以下の3つの理由を含め「だいぶゲタをはかせていただいての選出だろうなぁ」と思っているのですが・・・

最近、まさにグローバル視点ということを忘れつつあることを激しく反省していたところでして、これを機に、グローバルな多様なリーダーシップ・スタイルを学び、有益な人脈づくりをし、少しでもグローバルな貢献をしていければと思っている次第です。

9月に大連で開かれる総会を含め、今後いろいろな活動や学習機会が提供されるようなので、とても楽しみです。このブログでも活動の一部をご紹介していくことができればと思っています。

世界レベルの次世代リーダーと活動をともにすることによって、私も大いに影響を受け、本業のヘッドハンティング業務においても、世界で活躍するリーダー人材の輩出促進に生かし、寄与していきたいと思っています。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

前回のエントリーの続きとして、今回は「企業ステージ別↓の需要予測」のエントリー。

1.次の収益の柱をつくる事業開発人材(再強化期)

昨年から明らかに需要増となっていて、この傾向が続くと予想されるのが、「次の収益の柱をつくる」という仕事。特にIPO直後の企業ステージでのこの需要が多い。上場直後のベンチャー企業では、投資家からの急成長に対するプレッシャーも大きく、従来のビジネスの次の収益源の開発が求められる。

次の収益源の確保方法としては、新規事業開発(創る)とM&A(買う)の両方の手段が考えられる。双方のポジションとも「経営のプロ」人材の需要は多い。社内にこの機能を担える人材がいないというケースも、もっと加速させたいので人材の新規投入をというケースも、増加している。

また、これに似たケースでもあるが、景気回復の影響で拡大指向にある企業が多いためか、大企業でも社内の技術や資産を有効活用した新規事業開発が拡大傾向にあり、今まで中途採用をスペシャリストのみに絞ってきた大企業でも、社内で調達しきれないジェネラリスト的な「経営のプロ」人材を外部調達するケースも少しずつ増えてきている。

例えばB2Bに強みを持つ大企業が、その技術を横展開し、消費者向けの化粧品事業に参入するケースなど。B2Cビジネスを立ち上げた経験とスキルを持つ人が存在しないため、新しく外部調達でチームを組成した、という事例もでてきている。また、技術を横展開し、例えば製薬から食品業界への参入などのケースにおいても、外部調達でチーム組成という事例も同様である。

このように、弊社にも最近益々ご相談が多くなっているのが、その企業が持つ技術や資産の新たなアプリケーション(応用方法)を考え、ビジネスモデルを構築しマネタイズすることのできる「経営のプロ」人材がほしい、というオーダーである。この傾向は2007年も継続するのではないかと思う。

2.次の収益の柱をつくるM&A関連人材(再強化期)

「上場後の急成長を牽引する打ち手」もうひとつの打ち手であるM&A人材のニーズも引き続き顕著。しかしながら、求められる役割は変化してきているようだ。所謂、金融バックグラウンドのM&Aのスペシャリストの需要から、以下のような人への需要へと変化している。

特に3のニーズについては、ここ1〜2年急増しており、今年もこの傾向は続くと思われる

3.経営管理体制強化人材(プロフェッショナル化期)

IPOに向けて社内の管理体制を強化したいので、CFO、経営管理室長、経営企画室長などの「経営のプロ」人材を採用したい、という弊社へのご相談は従来から多い。

しかしながら、日本版SOX法が2008年4月以降に開始した事業年度から適用されることとなったことを受け、以下のような企業でも需要が急拡大している。

一方、日本版SOX法対応を見込み、金融機関出身者・公認会計士等の専門性の高いプロフェッショナル人材を採用した企業からの「リプレイス案件」も、実は増加している。専門性の高い方を採用したものの、

などの理由から、リプレイスやその方の上長となる方を採用したいというニーズ。実務家ではなく、経営者視点をもって経営管理体制を構築できる人材、というのは、人材市場でも圧倒的に不足している。こういった人材は急速に養成できないため、一部の方々をめぐって争奪戦争となっており、この傾向は益々加速するのではないかと思われる。

内部に保有できないのであれば、(兼務・パートタイムでもいいので)社外取締役、社外監査役として、そういった「経営のプロ」人材からの支援を受けたい、というニーズも増加している。

4.人事・組織開発のプロ(事業拡大期、プロフェッショナル化期、再強化期)

昨年、最も逼迫していたのが、所謂「ヒト・組織のプロ」。なかなかピンと来にくいが、以下のような、様々なレベルでの需要が急浮上しており、この傾向は今年も間違いなく継続しそうである。

景気回復の動きを受け、大企業も積極的な採用をかけており、知名度・報酬等の条件、の両方の側面から、ベンチャー企業の人材獲得は、大企業に比べ不利な状況にある。しかも、このブログでも再三申し上げているように、現在は「超売り手市場」。中途採用市場に優秀な人材が流出しにくい、という供給不足の事情も、ベンチャー企業の人材獲得難易度はここ1年、高まりの一途をたどっている。

しかしながら、こういった一見、逆風下の事業拡大期のベンチャー企業群の中でも、実は採用市場(中途・新卒)における勝ち組が存在している。社内外の人的資源の維持・獲得に向けて、企業・個人にとっての成長のストーリをつくり・伝えることに対し、経営資源配分のできている企業であり、またそれを実行できる「経営のプロ」人材を有する企業である。

IPO直前期の企業においても、これは同様である。上場直前ともなれば、P/Lの利益幅をなるべく大きくしたい。従ってこの時期に入社する「経営のプロ」人材への報酬は抑えたい、という経営者の思いが発生する。しかも、既にストックオプション付与のタイミングは終了していて、アップサイドのある条件も提示しにくい場合が多く、ストーリーを持って語れる「ヒト・組織のプロ」需要はここでも顕著である。

IPO直後の企業においても、「ヒト・組織のプロ」のニーズは高い。中途採用市場、特に「経営のプロ」人材の場合には、「IPOすると人材獲得が楽になる」という図式は当てはまらない(新卒、第二新卒については、効き目あり)。かえって「上場を経験できる」とか「上場に向けて個人も急成長する機会がある」といった切り札の効果が弱まるためである。それならば、もう少し早い企業ステージのベンチャー企業を選ぶか、大企業を選ぶ、という意思決定に対抗するストーリーが必要になる訳である。

また、急成長を続けていくため、人材をリテインし続けていくためにも、採用・育成・評価制度・再配置などの一貫性のある人事システムを再構築していく必要が、このステージの企業には出てくる。経営戦略を具現化するための(経営視点から考えた)人事戦略をつくれる「経営のプロ」人材は、業界にも本当に少なく、激しい取り合い合戦となっている様相である。

5.企業再生のプロ(再生期)

最後になるが、企業再生期についても、引き続き「経営のプロ」人材需要が見込まれる。但し、過去3年くらいに必要とされていた「経営のプロ」人材像と、内容的には変化してきている。

上記の内、1と2については、バイアウトファンド傘下の企業や産業再生機構において、多くの「経営のプロ」人材が輩出されてきている。もちろん絶対的な人数は不足しているのだろうが、実績を持つ経験者も増加傾向にあるといえよう。

一方、全体感でいうと3の再生の現場で根治治療を実行する「経営のプロ」人材は、圧倒的に不足しているようである。産業再生機構の冨山COOが話されているように、再生の局面にある企業の中での外科的手術部分が、上記1・2にあたるとすると、これからの抜本的根治治療をする3の人材こそが、まだまだ必要とされている。

もちろん、再生の現場で3に取り組んでおられる「経営のプロ」人材も出現してきているが、尽力されていることが成果として結実するまでにはある程度のリードタイムが必要である。結果としてこの部分で経験と実績を保有する「経営のプロ」人材は、まだまだ少なく、需給は逼迫しているといえるだろう。

***

「経営のプロ」を必要とする企業ステージそのものは、過去3年とそれほど変化していない。しかしながら、以上で見てきたように、必要とされる「経営のプロ」人材に求められる要素は質的に変化しつつある。

がキーワードではないかと思っており、2007年はこの傾向が益々強まるのではないかと予測する次第である。

グロービス・マネジメント・バンク

代表取締役 岡島悦子

岡島悦子(おかじまえつこ)

プロノバ 代表取締社長/

ユーグレナ 取締役 兼 指名報酬委員会委員長

ヒューマンキャピタリスト、後継者計画支援・経営チーム強化コンサルタント、ヘッドハンター、リーダー育成のプロ。

「日本に"経営のプロ"を増やす」ことをミッションに、経営のプロが育つ機会(場)を創出し続けている。

▶︎ プロフィールはこちら